專訪金馬影展執行委員會影展部節目經理,也是金馬奇幻影展策展人的楊晴絮,分別從影迷、選片人和策展人的身份,針對影展給予清晰具體的詮釋。

2020年的金馬奇幻影展,識疫情之時務,而選擇停下腳步。如今超過730天的等待,影迷用行動力熱情支持,在3月28日預售票開賣當天,不過三個小時的時間,銷售率就高達74.19 %,賣出共29251張票,《洛基恐怖秀》狂歡場與《男兒王》K歌場更創下五秒完售的驚世紀錄。走筆至此,截至3月31日晚間,已完售及剩30張票券以下的場次已達73場,票房極佳。

此次專訪金馬影展執行委員會影展部節目經理,也是金馬奇幻影展策展人的楊晴絮,分別從影迷、選片人和策展人的身份,針對影展給予清晰具體的詮釋,慷慨分享觀眾心中頂著「奇幻」光環的影展工作內幕,並細緻劃開片單肌理、拆解節目骨肉,理性與感性兼備。

當然,疫情對全球影視產業的重大衝擊無可忽視,晴絮近身觀察,從看片、買片到選片,皆須重新運籌帷幄,敏捷地做出調整,背後邏輯又是什麼?身為影迷的你,或許知道奇幻影展的存在,但關於那些你所不知道的選片脈絡和應對變革,或許此篇專訪能提供參考。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

- 每一位影迷都有屬於自己和金馬影展的一段故事,先請妳談談自己與金馬的淵源

我一直以來都是喜歡看電影的,我來自高雄,小時候陪哥哥看殭屍片錄影帶,大了之後念五專會看二輪片,在高雄很有名的「和春影城」,兩部片只要50元,但現在倒掉了。上台北念二技外語系的時候,有南部五專的好朋友在電影系念夜間部,約我一起分一套金馬影展的套票,我問:「那是什麼東西?」當時的我完全不知道。她說反正就是電影票,100多塊就有半套,除下去一張票才30幾元,我想跟二輪片差不多,就答應一起分。

沒想到面交時發現不是這回事,一張票就要160幾塊,我心在淌血,那時候還不習慣台北的物價,覺得一次就付掉了可以吃很多便當的錢。朋友給了我一本手冊,我還記得是幾米的封面,我問:「那我要怎麼買票?」朋友說可以買她勾好的那些,我記得很清楚,當時要拿紙本套票去劃位,到年代售票系統一票換一票,但我去到那邊時,想看的都已經劃不到,心想:「這到底什麼東西啊?」

後來還是換了票,看了影展之後眼界完全被打開,從此變成粉絲,隔年做了仔細的準備,還知道有選片指南,去了新莊輔大,有個人叫「聞天祥」在教室裡面講選片,那時候我也不認識聞老師,只覺得怎麼那麼學識淵博,從電影信手捻來可以講到很多政治,又好好笑,我振筆疾書做筆記,那一次開始我就完全變成金馬影展的信徒。

後來就很愛看影展,畢業後進了電影公司快兩年,又去做了發行、接了兩部片子,後來又被找去高雄電影節,辦公室在台北,做完雄影覺得可以告老還鄉的時候,2008年剛好金馬影展就來找我做國際聯絡,一進來就直接進節目組、進到辦公室當常設人員。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

- 五專時念文藻外語,原本就有預想到未來會擔任國際聯絡嗎?

其實我也不覺得當時自己想進電影圈,我上來讀台北商專二技時是念應用外語系,自然而然地,學語言出去就是找秘書、國際聯絡、國貿這些工作,後來前景娛樂需要有外語能力的秘書,我就去了,這是我進電影圈的開始。我是在念外語系的時候才碰上了金馬影展,在此之前就只是覺得自己「很愛看電影」,但其實之後才發現那只是「愛看好萊塢電影」,並沒有任何接觸過影展的經驗。

- 金馬團隊推出許多深受影迷喜愛的影展,內部的工作模式如何運作的?

整個金馬影展執行委員會的編制,有所謂的影展部、行銷部、行政部,放映部以前掛在影展部之下,現在是在行銷部那,另外還有競賽部和創投部門。我們影展部要處理全部的影展,之下有節目總監、節目經理,也就是我,底下還有一個節目統籌和節目專員。

我想不論去哪個影展都是一樣,影展其實就是一個「團隊」,一定要團隊工作。

以金馬奇幻影展(暱稱:小金馬)為例,原本由我和國際聯絡,再從競賽部和創投部各抓一人,組成四人的「奇幻小組」負責。現在因應競賽組要弄金穗獎,創投組要負責優良劇本,所以今年開始,只有我和國際聯絡我們兩個人,加上總監也要跳下來幫忙當國際聯絡,而第四位影展部同事就要去負責金馬經典影展,總之你可以想像原本影展部常設的四位人員,在金馬國際影展(暱稱:大金馬)結束之後就要分散出去,有的人做奇幻、有的人弄經典,總監則要開始想年底大金馬要做什麼了。

Photo Credit: 金馬執委會提供

- 對很多影迷來說,「影展選片人」聽起來是一個非常「夢幻」的工作,請妳和讀者分享選片人的真實工作內容

大家可能都會想說「你們一定很好,上班都在看電影!」但其實我都是下班之後才看的,上班根本沒有空看電影。但上班時,的確要找大量的電影資訊,也要做很多的溝通和對話,我們會有熟悉的片商窗口,畢竟做影展、在電影圈,訊息是很重要的,所以我們一天到晚在跟人家聊天,互問消息、找片子、看新聞,做各種雜務,而這只是前端。

金馬影展on下去之後,我就要負責全部的外賓、QA,要幫影展部的人排班、我自己要下去控場和主持,大家看不到的是,帶貴賓不是只有帶他們去映後QA,還有各種很繁瑣的安排。舉例來說,當年最厲害全壘打的是畢贛,他又是金馬獎的入圍者;我也邀他的《路邊野餐》,所以他還要來QA;他的新案子《地球最後的夜晚》還要去創投,有三個身份和行程要互相串在一起,因此我們就得忙著規劃。

至於行政部門那邊有接待組會配合我,我邀了什麼貴賓、談好怎樣的條件,邀到之後會轉給他們,否則我不可能同時邀片又要邀人,所以要一層一層的分工出去,影展的工作型態就像是一個樹狀圖。

所以我的時間一整年都沒有停下來,以前最能休息的階段是坎城影展之後,整個六月份可以稍微休息,但後來有了經典影展,也是休息啦,就是一直在看老片,很幸福。

Photo Credit: 2018金馬影展提供

- 所以晴絮是金馬國際影展的「選片人」,也是金馬奇幻影展的「策展人」,這兩個身份有什麼不同?

我是奇幻影展的「策展人」,等於要hold全部的時程表、決定所有的單元,是擁有final say(最終話語權)的人。

奇幻影展就像是我的「小孩」,尤其後來這三四年擔任策展人。像十一月大金馬結束後,我就要開始想隔年奇幻影展專題要做什麼,通常十二月就會「偷偷地」做這件事情,因為怕給大家壓力,所以就自己先動,然後和聞老師討論。我十二月中後期、到整個滿滿的一月,就要找奇幻影展的片單,雖然是四月才舉辦,但農曆二月就要關片單了,整個影展就是要不斷地「回推」,例如從出手冊回推關片單等等,要回推整個工作期程。

所以這就是身份上的轉換,到了大金馬時,總監曉珮是策展人、我是「選片人」,因此這時候我就不需要管時程,而是要卯起來看片、找片,做貴賓邀請、外賓聯絡。也因為「身份轉換」,我在看大金馬的片、跟在選小金馬的電影,會完全不同,我們都很知道觀眾的屬性是什麼。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

- 愛影成痴的晴絮,每年大約的閱片量?

我會配片,規定自己週末一天至少要看三到五部片,時間很趕的時候,會要自己一個週末「完整」看完十部片,也就是說看到一半覺得沒有機會的不算,必須再找,因為我同時要有很多菜可以選才行。

我自己有一個表,我會把我完整看過的片記下來,一年大概看四百多部:為了工作選片的大概看三百多部;院線的部分,是純屬興趣、也就是有上中文字幕的(笑),大約一百多部。我還看很多劇,我就是一個很喜歡看故事和閱讀影像的人。

- 影海茫茫,妳個人有沒有最偏好的片型口味?

戲劇方面,韓劇對我來說比較像在看《娘家》,跟看八點檔的心情很像,不會特別喜歡,除非很紅、大家都在看,對我來說比較是在看言情小說的感覺。我自己比較愛看歐美劇啦,現在也會在Netflix看《找我經紀人》,也有追《王冠》。我還看很多日劇,這是我休息的方式,覺得自己好像在日本,因為很忙的緣故,可以旅行都是短程,至於去歐洲都是出國參展,提早去幾天或延後一週回來,那種旅遊也是充電,但都是綁著工作。

電影的部份,我本來就是雜食性,好像沒有偏好哪種,關注的片型可能比較是歐洲主流的藝術電影,也跟大家一樣也會在意院線片有哪些。我不感興趣的相對明顯,其實比較不看類型片,很妙吧?在做奇幻影展之前,我是不看鬼片的,因為一個人住,會怕。但做奇幻影展之後,眼界被打開了,像是溫子仁的新片上了,也會想去戲院尖叫一下。

類型片改變了我,從以前避免看鬼片,到現在追求鬼片要可怕;以前不看血腥片,現在會覺得血漿灑得不夠多,不行不行;甚至還會覺得「哇這片子好看,因為死法夠特別!」現在敢在家看鬼片了,像我最近還點開《宿怨》,真的是好看,鏡頭語言很厲害,一場戲不用說話就講了好多。我也看很多日片,這跟看日劇應該是同一種感受,而且我不怕說教(笑)。

- 從策展角度切入,金馬奇幻影展的定位與台灣其他影展有何不同?

很不一樣耶,就選片來說,金馬奇幻鐵錚錚就是一個「類型片影展」,可以照類型來做單元規劃,我能很恣意地把愛情、喜劇自己歸一個單元,然後還可以每年都有一個日本片單元,至於恐怖片當然類型影展都有。

再來我們會去想活動,想破除一般的觀影經驗,去挑戰觀眾的底限,所以才會衍伸出K歌場、狂歡場等等。試跨夜場是從《醫院風雲》開始,因為影集篇幅長過於一個場次,那要怎麼連續看完?所以就來試試跨夜場,沒想到觀眾真的買單,現在我每年的痛苦就是要想跨夜場要播什麼(笑)。

「Surprise Film」是從鹿特丹影展來的,我們選片上盡量選大家一定會喜歡的,有些電影拍得好但不見得「好看」,可能難度就比較高。所以驚喜場一定會選通俗的、喜劇的,是到了後來陸陸續續做不一樣的操作,像我們放過史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)的《肌膚之侵》,它算是一部大片了,但那就不是一個易入口的片,比較arthouse(藝術電影),開始發現影迷可以接受。驚喜場給線索是我們發明出來的,鹿特丹並沒有,目的是要讓影迷大概知道是什麼方向的電影,因為我自己也是影迷,我絕對知道期待錯誤會對影片造成怎樣的傷害,所以我不可能讓不敢看鬼片的人進來被嚇死。

記得有一年是在坎城影評人週單元看到《肉獄》,當時什麼都不知道就進去看了,看完很驚嚇、驚喜又驚豔,就想把這個模式複製給影迷,但先提出警告,所以那一年線索就很清楚:「吃素不要看、不是虐殺但虐心」等等,果然有觀眾好像看了20分鐘就出來了,我覺得很難過,想說我有跟你講過了啊(笑)。今年就是改邪歸正,請大家不用害怕!

《洛基恐怖秀》的來由應該很多人都聽過,美國已經玩超過45年了。第一屆奇幻影展聞老師就覺得一定要放,於是我們就來想可以怎麼玩,負責「金馬電影大師課」的同事還找遍國外各種玩法和方式,做了重新的調整,因為我們畢竟不是母語系國家,所以做了K歌字幕、給指令;怕無法炒熱氣氛,於是有了暗樁舞團,一群妖魔鬼怪帶領大家,結果一做就轟動,變成我們的招牌。

所以我們跟其他影展的差異就是,單元規劃可以照類型,而且我們真的會針對活動來選片,身為奇幻影展的策展人,我的溝通對象不只有國際聯絡,還要拉行銷宣傳團隊一起進來,例如他們曾經提出:「我們想要大家可以一起吃東西,要不要弄一個美食單元?」我就說:「好,那我來找片。」其實是會互相配合的,或是我有什麼樣的片,他們就去想對應的活動來搭配,所以跨夜場送過面膜,今年則是送葉黃素,眼睛才不會看壞!

Photo Credit: 金馬執委會提供

- 金馬奇幻影展節目內容豐富,令人好奇:片單是如何形成的?

我們有一個很大的表單,專門寫觀影心得,因為影片太多了,即便奇幻影展只需要大約50部,我可能都有500多部片要消化,因次幫我掃視看片的人有十來個。我很知道辦公室每個同事的品味,例如這個人可以看恐怖片、那個人不能看鬼;這個人看喜劇、那個人看華語;這個人會看低成本片等等。我會跟我的國際聯絡先掃過國際影展的片單,想看什麼就邀試看帶,邀進來再分下去給同事看,要很系統性。

每到週末我就會有壓力,因為要發片請同事們週末幫我看,哪些可以、哪些不行,在表格寫下心得。我會再花時間看當中可以的,否則時間會不夠,如果還有疑慮、或怕觀眾吃不了,就會請聞老師幫我看。

像我剛剛說的《肉獄》就是在坎城看的。我們巨大的系統性的片表,還有一個欄位叫「奇幻可」,像我十二月開始要找奇幻的片子,那時候還沒有空去要全部類型影展的試看片,就會先從這個大海般的表找庫存,去撈出大家列的「奇幻可」。所以我們從五月坎城影展開始就要標出這些片,否則我會來不及,因為二月初就要關片單了,嚴格來說只有一個月的時間可以做出節目。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

- 2020年奇幻影展面臨疫情而選擇停辦,當時已經談好的版權如何處理?

因為已經要出手冊了,就代表全部版權都確定了、翻譯也做了,所以片子只好各種挪:有些移到年底的大金馬;有些就換片,跟studio協商留著額度,隔年再用;也有認賠的,因為沒辦法,片子被買走了,得上院線。

還有比較沒有時效性的,例如今年「影迷許願池」就有兩部去年留下來的,也還好我們有這個獨特的單元,因為我們喜歡跟影迷互動、聽影迷的聲音。

Photo Credit: 金馬執委會提供

- 在疫情爆發以前,通常團隊會去哪些國際影展看片?

以前一月鹿特丹、二月柏林,所以都無法在台灣過年。現在鹿特丹跟柏林分開之後,就痛定思痛不去鹿特丹,改邀試看帶,威尼斯則是完全不行,因為已經九月了,時間太緊會很可怕,所以我們從來沒去過,除此之外,盧卡諾、多倫多我們也有去過。固定會去的就是三大影展裡面的二大:柏林和坎城,坎城是大宗,當中還有很重要的市場展,去坎城一趟可以跟全部的片商開會,通常是在片與片之間的空檔找國外片商開會,其實時間幾乎是不夠用的。

坎城完也會去富川奇幻影展、香港電影節,去國外參展是很重要的一個環節,其實出國是最有效率的,去一趟坎城可以看三、四十支片,把片看光回來再開會,畢竟有時候要試看帶也不見得要的到,而且還要時間溝通。

- 這兩年因為疫情,全球影視產業受到嚴重影響。請妳聊聊選片、買片的變化,以及觀察到什麼趨勢?

去年年底大金馬片單,還好很safe的有拿到一堆威尼斯影展的片,那時候甚至還沒有線上影展,就是一步一腳印地去要了各種試看連結,很慶幸選到很多好片。今年柏林影展我們當然就沒有去,所以就改看線上影展。

現在我們在邀片時,大家一定會多問一題:「如果疫情又變嚴重,你們會改辦線上影展嗎?」因為很多影片是「不要」參加線上影展的。我們都會很驕傲地跟對方說,我們是實體影展,不考慮線上,請不用擔心。版權方一來可能顧慮盜錄的部份,二來還是想要在大銀幕播放,就像我自己在家用Netflix看了一些入圍奧斯卡的片,例如《曼克》,就覺得這片子應該要在大銀幕看啊!難怪人家會有所堅持,所以完全可以理解對方為什麼寧願往後壓也不要改線上。

再來就是,片量差很多。很明顯的是,像去年坎城影展開出來的片單,本來應該要有幾百部片的,最後官方只選出了56部,也不分類了。去年邀片時,發現很慘的是東南亞,因為我們有做奈派克(NETPAC),我有一個菲律賓窗口,是一位很厲害的製片,手上有很多菲律賓的獨立製作電影,只能給我過去已經給過我的片單;印度也很慘,我沒有看到什麼寶萊塢的片,唯一有的都是獨立製片,但已經上了串流平台。

去年大金馬很幸運,疫情的影響沒有反映在節目上,因為有一部份是奇幻留下來的片子,再加上很大一塊是從威尼斯邀來的。今年奇幻影展,我就會去看例如西班牙錫切斯奇幻影展(Sitges)、加拿大奇幻影展(Fantasia),這些很重要的類型影展的片單,還會去找北歐一些小的類型影展、英國的科幻影展,但找到真的是暈倒,很多都是舊片,或本來應該有50部片的影展,因為疫情改線上所以只有12部。

因此今年奇幻也有做一些嘗試,例如比較適合在大金馬放的片子我也選進來了,我有跟聞老師討論,這些會不會太難?太藝術?聞老師就說:「反正奇幻影展也是要有一些比較文言文的片子。」我也選了很多日本片,我覺得他們真的很厲害,產量還是很大,連開幕片都可以找到清水崇,日本還是有源源不絕的創作能量,這次還有很多奇奇怪怪的,例如獨立製片的、iPhone拍的一鏡到底的、用嘴巴說的色情片啦,各種的。

- 奇幻影展即將在大銀幕播放串流平台的影集作品,當初選擇劇集的背後脈絡?

其實奇幻影展本來就是走一種「什麼都可以」的路線,觀眾接受度非常大,沒有我們以為的這麼保守。以前我們放過《他們在畢業的前一天爆炸》,請他們弄成電影版,至於大金馬、台北電影節也都有放影集,因為影集的規格其實很高,也是一種MIT(台灣製造),我覺得那是宣傳上的雙贏,互相拉抬聲勢,對於辦影展、台灣影視產業都有加分的地方。台灣製造的節目需要曝光,我們剛好也有一個這樣的空間。

像今年會有《2049:刺蝟法則》和《火神的眼淚》,你看觀眾還有什麼機會可以跟影人互動的?除了可以在大銀幕看影集之外,還有人可以出來跟你聊這個作品。其實國外很早就在放影集了,只是坎城都整組整組放,他們是迷你影集、大導演居多,這本來就是一個趨勢,反而不是因為OTT當道之類。

至於開幕片其實沒有特別找國片或華語片,心態上某種程度跟播映影集有點像,還是想要highlight台灣製造,不只奇幻影展,大金馬跟台北電影節也都是吧。

- 除了經典招牌菜色,本屆奇幻影展也有新的單元「政治(不)正確」,請妳聊聊這個主題誕生的契機?

今年嶄新的單元「政治(不)正確」是我們想要強打的,就想看觀眾會不會崩潰,我自己看到是下巴掉下來,想說:「是我看到的這樣嗎?真的是這樣嗎?」

像《愛摸你愛摸我》,我覺得這真的就是酷兒理想國的最高境界,不能再講,講多了就是暴雷;另一部《死了都要吸》是北歐人拍的,我吃飯時看,同事都問我:「妳到底在看什麼?笑得這麼開心?」因為我反應超大,這個是片商特別推薦我的,雖然還沒有去什麼大影展,但是真的非常好笑。

我把《死了都要吸》送去聞老師那邊,他看完就說:「我們來做一個激怒觀眾的專題吧。」Yes!聞大這一票我得到了(笑)。這單元其實就是敢看就來,像這樣的片子可能以前我會覺得賣不好,不是買片的首選,但可能一直以來的各種嘗試,我們今年就想要試試看,觀眾總是surprise me。

Photo Credit: 金馬執委會提供

- 今年雖然沒有「焦點影人」單元,但有「科學怪人之父」的專題,想帶給給觀眾怎樣的視角?

瑪麗雪萊(Mary Shelley)的書《科學怪人》是1818年出版的,其實很多人在翻拍,但現在看到的形象是詹姆斯惠爾(James Whale)的《科學怪人》衍伸出來的,很多版本的「科學怪人」都只是怪物,外型是怪物、內心也是,是暴力的;但詹姆斯惠爾的版本非常純真,雖然他的科學怪人也傷害人,但是為了自保,我覺得如果是從一個寂寞的角度去看,其實非常可憐。

科學怪人在酷兒文化裡頭是有一席之地的,沒想過他們是相通的吧?所以一定要來看《眾神與野獸》。其實1889年出生的詹姆斯惠爾本身也是同志,成長經歷是保守的1990年代,他是一個outcast(被社會排斥的人),很寂寞,所以他把「渴望被理解」的感受投射在他所創造出來的這個人造人形象,我們想用這個角度重新包裝、介紹科學怪人。

《眾神與野獸》是詹姆斯惠爾老年時出的一本自傳,被改編成電影,找來伊恩麥克連(Ian McKellen)演老紳士、嘴巴很壞,鮮肉園丁的形象就很像科學怪人,是布蘭登費雪(Brendan Fraser)演的,之俊美、之精壯,一開始想說這個老人是不是想要染指園丁,但其實結果不是這樣,看到最後會心碎,就能完全理解詹姆斯惠爾。這片子我看到在位子上哭得亂七八糟的,看完後就確定打死都要做這專題。

《蜂巢的幽靈》是很哀傷的,用小孩子的角度去看科學怪人這個角色、再往後去看整個戰爭,攝影很漂亮,這部片影響到了《龍貓》、《羊男的迷宮》,都是小孩看大人的世界,回推到源頭皆是科學怪人。雖然今年沒有焦點影人,但可以用另一個角度認識這個系列和這位導演。

Photo Credit: 金馬執委會提供

- 辦影展不可避免會以票房成績來做檢驗,銷售量會成為未來選片的參考嗎?就妳觀察,台灣影迷的偏好是怎樣?

我們的票務很厲害,會給我銷售率、是否完售、進場率等等的數據,奇幻影展最好的紀錄是總共130、140場,有90場完售,那一年連日場都算進去,滿座率是八成,非常高,連冷場慶都還是很多人。

我會看數字去做調整,重口味的會偏少,例如2019年做「雙跨夜場」,有約翰卡本特(John Carpenter)「啟示錄三部曲」,還放了《異形》一到四集,結果《異形》沒有完售,好像不應該連兩週做跨夜場,大家體力有限。恐怖片也是小眾,就會讓它比例偏低,比較會放有喜劇成份的,像去年大金馬的《通靈駕訓班》本來是奇幻的,就賣翻,大家都很OK。

至於影迷偏好,我覺得還是要看片子本身,像以前東瀛都賣超好,但有一年有一個單元叫「東瀛抓狂」,都放日本特色片,殭屍、超級亂七八糟,結果觀眾不行(笑)。

雖然大家好像什麼都看,但發現看恐怖片的比例上還是比較低,當然,因為恐怖片還是有門檻。很妙的是,我發現市面上看鬼片的人很多,大家很愛《安娜貝爾》、《鬼修女》等等,一定要捧著爆米花衝第一天去看,但奇幻影展的鬼片都賣不好,以前我放過一部韓國的鬼片,我看那麼多恐怖片還是覺得那一部最可怕,非常陰森,是會讓人做惡夢的日韓系,但就是賣不動,很妙。

- 最後,請妳以一個詞,或是一句話,形容奇幻影展想帶給觀眾的體驗

可以講兩個嗎?有趣的、印象深刻的。希望影迷們看了影展,可以帶點什麼回去!

Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

活動資訊

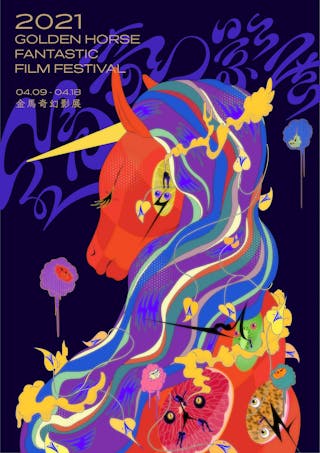

- 名稱:2021金馬奇幻影展

- 日期:4月09日至4月18日

- 地點:台北信義威秀、MUVIE CINEMAS

- 欲知詳情請點此

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航